新連載 有識者インタビュー 適正な価格形成を考える①

生産コストを把握して交渉力強化を 明治大学農学部 作山 巧 教授

昨今、肥料や資材など生産コストが上昇している一方で、農畜産物の販売価格への転嫁が十分に進んでいないという課題があります。持続可能な農業に向けて国は、生産コストに見合う適正な価格形成の法制化を含めた議論を進めています。適正な価格形成について、有識者に現状や課題、産地やJAグループに求められることなどを聞きました。

プロフィル

作山 巧(さくやま たくみ)

1965年生まれ。1988年に岩手大学農学部を卒業し、農水省に勤務。世界貿易機関(WTO)農業交渉や経済連携協定(EPA)交渉、環太平洋連携協定(TPP)参加協議などを担当。食料・農業・農村基本法の策定にも従事。2013年に明治大学農学部准教授となり、2018年から同教授。専門は農業経済学。

関税率が下がり国産に値下げ圧力

——国産農畜産物の価格転嫁が十分に進まない現状とその要因をどう考えますか。

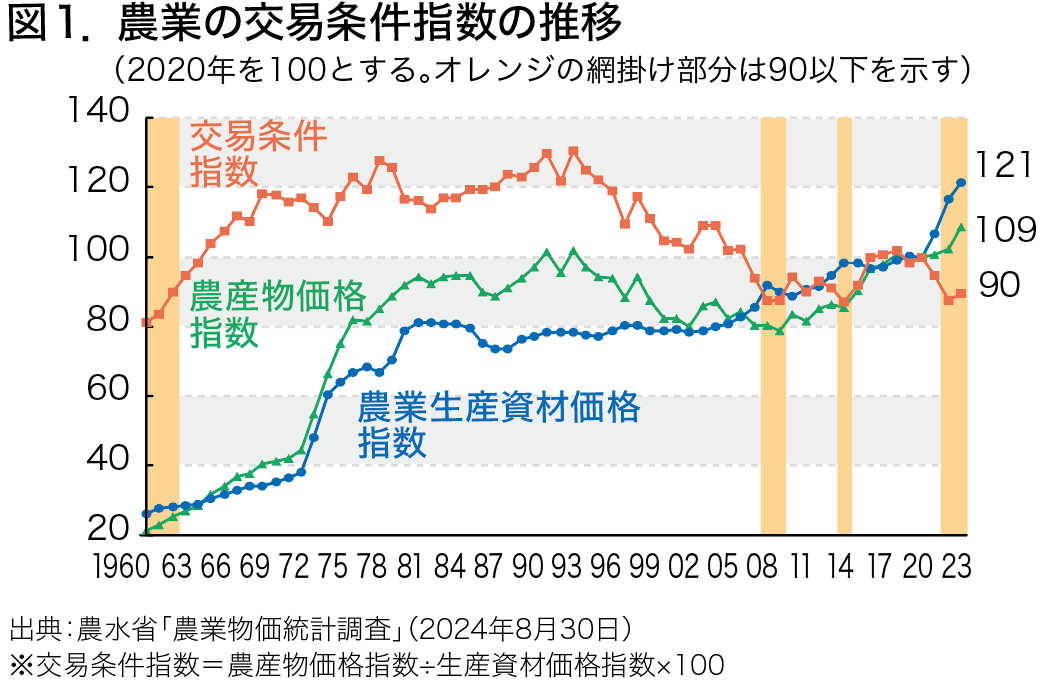

農水省の統計を基に、農産物と生産資材の価格推移について2020年を基準に調べました。すると、農業の収益性を示す「交易条件指数」は60年前の水準にまで低下していることが分かりました=図1。過去に収益性が低かった時は、農産物価格が低迷していたことが要因でしたが、現在は資材価格の高騰が主因となっています。資材など生産コストの上昇で農業所得が減り、特に酪農家や繁殖牛農家、肥育牛農家が赤字経営を強いられています。

農業所得を増やすには国産農畜産物の価格が上がらなければならないのですが、価格転嫁が十分に進んでいません。その要因としては3点あると考えています。

一つ目は「消費者の購買力の低下」です。デフレが長く続き、消費者の所得の上昇が物価高に追い付いていないことが背景にあります。

二つ目は「関税等の国境措置の削減」が挙げられます。多くの品目で輸入数量制限が撤廃されるとともに、農産品にかかる関税率も過去17年で半減しました。関税が下がるということは、国産農産物にとっては値下げ圧力が高まることになります。

2024年産の米価は上がりましたが、スーパーでは割安な輸入米を売る動きが出ています。現状では、国産の価格が上がれば、輸入品に売り場が置き換わる可能性が高い。つまり価格転嫁を進めようとしても、輸入品の販売価格までしか上げられない状況にあるといえます。

三つ目は「生産者の価格支配力の喪失」です。せり取引では需給で価格が決まるので生産コストは考慮されず、生産者の交渉余地がないということになります。

内外価格差の縮小で消費者も多くの恩恵

——産地やJA、流通業者がそれぞれ取り組むことは何ですか。

生産コストを把握し、実需者との交渉に備える必要があります。特に小規模生産者は自身のコストをあまり把握していない人が少なくないと思います。資材価格をはじめ生産コストの上昇分を把握しなければなりません。JAがそれを取りまとめ、生産者に指導したり、価格交渉に活用したりするべきではないでしょうか。

流通業者や実需者は、生産者との価格交渉に応じ、生産コストを考慮する必要があります。価格交渉は大口の売り手と大口の買い手がいる場合にのみ成立します。立場の弱い小規模の生産者や産地を守っていくためにはどうすればよいか、考えなければなりません。

量販店は赤字覚悟の販売戦略として特売を打ち出します。集客のために原価割れ覚悟で販売し、買い物客に特売品以外の高額品も買ってもらって利益を確保する戦略です。考え抜かれた戦略のため、商品ごとに価格転嫁を強制することはできません。需給で決まるせり取引では、国が進める「コストを考慮した価格形成の仕組み」にどのようにマッチングしていくのか注視する必要があります。

——消費者の理解を得るにはどうしたらよいですか。

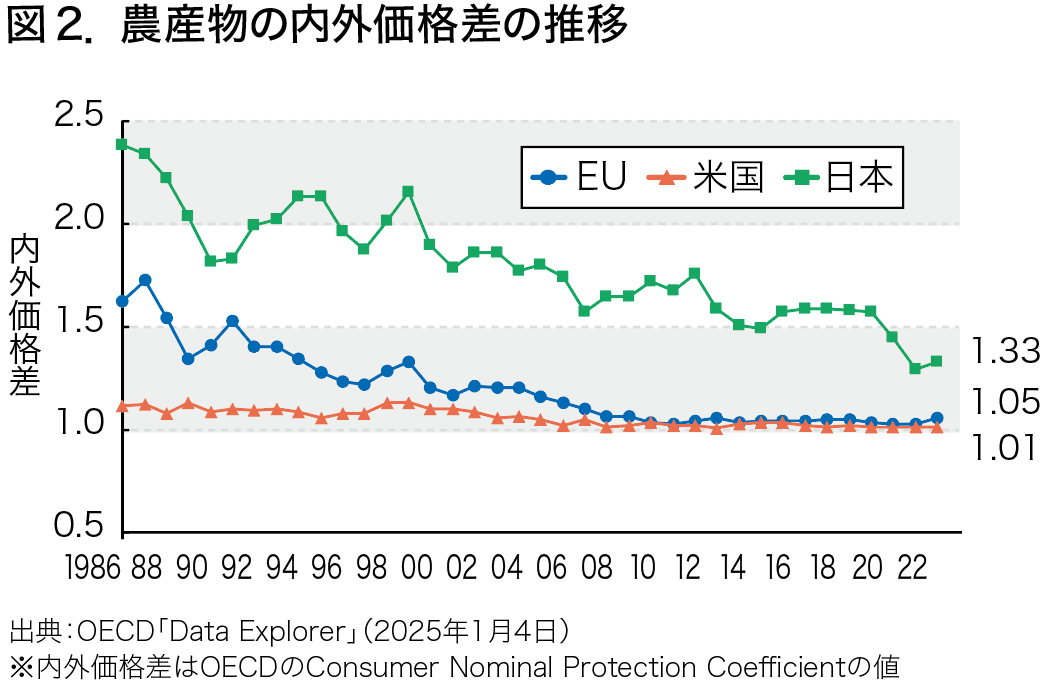

日本の農業を国際的なデータで補い、説得する必要があります。経済協力開発機構(OECD)の資料を基に日本の農産物の内外価格差を見てみると、1986年は日本の農産物価格が米国の価格よりも約2.5倍高かったことが読み取れます=図2。しかし、直近の2023年は1.3倍高となり、内外価格差が縮小しています。価格転嫁について議論をすると、消費者負担が大きくなるのではないかと指摘されますが、内外価格差を見ると日本の消費者は負担が年々減ってきていると言えます。消費者の負担を減らせたのは、生産者が資材高騰などの負担を受け入れてきたからです。

一方、価格転嫁をするというのは、その上げ幅分を消費者が負担することになります。消費税増税と同じような負担感となり、低所得者層ほど大きな打撃になることでしょう。低所得者層へのフォローが重要になります。

体験や交流を増やし農業への理解醸成

——作山教授は生産者への直接支払い制度の導入を訴えています。

所得税や相続税などの累進課税を財源に、生産者に直接支払いを実施するのはどうでしょうか。生産者の所得が増えれば、一部品目では流通業者が取引価格を下げることで小売価格が下がり、結果的に消費者は安く買えることになります。生産者からすると納得できない部分もあると思いますが、経済学的には道理にかなっています。生産者への直接支払い制度は低所得者層にもメリットを生み、生産者と消費者が対立することはないと言えるのではないでしょうか。しかし、実現には多額の財源が必要となります。

——JAグループができることは何ですか。

国産が割高でも消費者に買ってもらうことが究極的な対策ではないでしょうか。安いという理由で輸入農産品を選ばれてしまったら、価格転嫁は実現できません。これまで以上に、国産の良さやどのように作られているかなどを消費者に丁寧に伝えていく必要があると思います。

被災した産地を応援する「応援消費」も有効ですが、一過性になりやすいという課題があります。国産を理解し、継続して買ってもらうためにも、農作業体験や農家との交流で思い出をつくるなど産地に深く関わる経験が大事になると思っています。幼いうちから農業に触れる経験をすることで、国産を選ぶ意識が作られると考えます。

フードバンクや子ども食堂への支援なども引き続き重要です。消費者への理解醸成だけでなく、生産者団体自身が取り組んでいることをしっかりとPRし、消費者から共感を得る必要があります。若い人向けには交流サイト(SNS)なども活用し、継続したアプローチが重要です。

(次回は3月17日号を予定)