有識者インタビュー 変化する農業経営体と 求められる能力

帯広畜産大学畜産学部 河野 洋一准教授に聞く

持続可能な農業を実現するため農家から農業経営体へ変化が求められる昨今、多様な農業経営体において必要とされる能力とはなんなのかーー。帯広畜産大学畜産学部畜産科学課程 農業経済学ユニットの河野洋一准教授に聞きました。

プロフィル

河野 洋一(かわの よういち)

北海道函館市出身。大学では醸造学、大学院では中小企業論、経営者能力論をベースとした研究に取り組み、合間に新潟県で有機農業、福島県で放射線量測定など、多様な分野で活動。現在は、経営者能力研究を中心に、経営者に不可欠な能力の解明と経営者能力獲得方法の開発に向けた研究を行う。

Q 日本農業における農業経営体と経営者の変化とそれぞれに求められる能力について教えてください。

A わが国の農政における法人化の推進や世界的な経済・社会情勢の変化による影響から、これまでと同じような農業経営を展開することは難しい環境になってきています。そのため、「農家」から「農業経営体」への転換と効率的な組織整備をすることが重要であり、それに伴う経営者能力の獲得も日本農業において重要な課題であると考えています。

そこで、農業経営体では長期・中期・短期の経営目標の設定を前提に、仕事を一人でやるのではなく、役割分担を明確にした組織(家族経営でも)を構築することが重要になってきています。さらに、役割分担をしたうえで、仕事の適切な責任感を付与するために分担した業務に係る目標設定や意思決定などを担当者に一任することも、その後の担当者の育成ひいては農業経営体全体の発展に関わる重要なステップです。

これらを踏まえた上で、最終的な責任を経営者がとることや、成果に応じた適切な報酬・福利厚生を実施することが従業員の業務に対するモチベーション向上につながります。

これらは、全ての産業において重要な経営者能力ですが、これからの農業経営では企業的な経営行動を意識することが重要であるため、農業分野においては特に不可欠な能力であると言えます。

Q 農家から農業経営体へと変化が進む中で、農業経営体で働く従業員のキャリア志向とその実現に向けて従業員自身に求められることとはどのようなことでしょうか。

A 直近の研究成果からは、独立就農、継続雇用、他産業への転職が主なキャリアの志向性として確認されました。他産業から農業への転職も増えてきており、ほかにも農業法人から農業法人への転職、第三者継承での就農、所属法人の子会社として就農等、農業経営体が多様化するように従業員も多様なキャリア形成を行っている事例が見受けられます。

そこで、従業員については主体性をもつことが特に重要であると考えます。ここでの主体性とは、組織内でどういう立ち位置を目指すのか、将来独立を考えているのであれば、どのような知識・技術を習得するべきなのか、といったように、自分のキャリアプランを明確にしたうえで、現状関わっている業務に主体的に関与するということです。

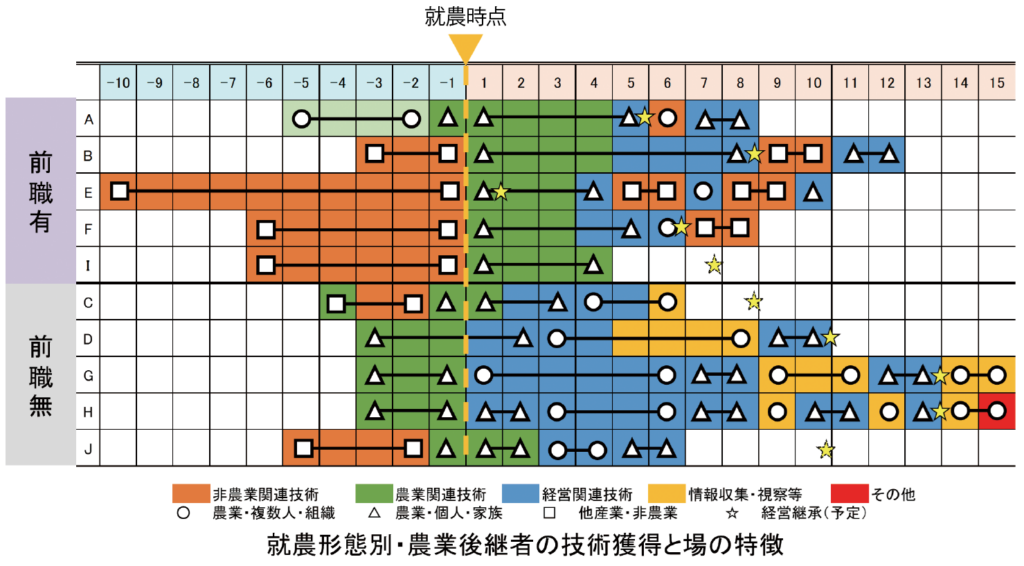

下図に示したものは、農業の後継者の前職の有無など、キャリアパスの多様性によって、就農後の経験・学習のプロセスが異なることを示したものです。事例的に調査したものですが、前職の有無に対応する形で、就農後の活動が異なる状況にあることがわかると思います。この結果は後継者の状況を把握したものですが、従業員にも同様のことが言えると思います。

Q 従業員の育成・能力開発に向けた取り組みと今後の課題について教えてください。

A 基本的にはOJT(職場内訓練)で農作業面のフォローをしつつ、経営面については地域内外で実施される農業研修やセミナーなどを活用している事例が多く見受けられます。さらに過去の研究成果から、これらの人材育成は従業員がもつキャリアの志向性に応じた人材育成施策を展開することが効率的・効果的であることが確認されています。特に、経営体内での継続雇用を希望する従業員に対しては、将来的に幹部従業員や役員らの業務に関われるような人材育成施策、具体的には意思決定のトレーニングや財務諸表を読み・分析し、経営へ反映させるための計数感覚や分析能力の醸成、部下らとのコミュニケーションを円滑に行うための管理能力などを付与する必要があると考えます。

Q 従業員の定着率向上に向けてはどういった取り組みが効果的と考えられますか。

A 農業経営体とその経営者の多様化があるということは、従業員についても多様化が進んでいるということです。加えて、農業法人が増加し、多様な人材が一般企業と同様の採用プロセスで農業へ参入してくるケースが今後もさらに増えてくることが予測できます。そこで、これまでのOJTのみでは従業員がモチベーションを感じながら、継続勤務し続けられる環境を生み出すことは難しく、これを解決するためには、一般企業と同程度の人材育成施策を、単一の組織のみではなく地域農業の多様な人材らとともに、作り上げていくことが重要であると考えます。

Q 多様化する農業経営体に対して、全農・JAグループに求められる取り組みとはなんでしょう。

A 各団体ではなく、地域農業の関係者全体でチームを作って、対応する必要があると考えます。例えば、現在の経営者世代から、若手の後継者世代に経営継承した際に、これまでとは全く異なる経営者の特性による農業経営が展開されることが想定されます。経営者の特性に合わせて「経営(持続性の確保)とはなにか」を適切に理解し、段階的かつ適切なサポートをする必要があります。

親子での継承が当たり前であった時代から、第三者継承などの多様な後継者確保が確認される現代においては、次世代の農業の担い手の属性(性格やライフスタイル)に適した経営者能力の育成が重要です。

これらについて、全農・JAグループが有する多様な知見やデータを複合的に分析・活用した多様な人材育成施策(研修会の開催や日々の経営指導など)の実現を期待しています。