2030年に向けた令和7年度事業計画

JA全農事業ビジョン2030策定時の情勢認識

●国際紛争などの地政学的リスクの増加

●「食料・農業・農村基本法」の改正

●国内の耕作面積・農業従事者の減少、気候変動による農畜産物への負の影響が増大

●社会、農業分野におけるデジタル化の潮流

●JA・実需者から本会の営農経済事業の取り組みと農畜産物の安定供給に向けた役割発揮への期待の高まり

JA全農事業ビジョン2030

2030年の全農グループのめざす姿

持続可能な農業と食の提供のために“なくてはならない全農”であり続ける

めざす姿の実現に向けた全体戦略

1. 生産振興

生産から販売まで本会の専門性を結集し、生産性向上や気候変動に対応しうる技術・品種の開発・普及、産地の生産力を高める取り組み

2. 食農バリューチェーンの構築

グループ会社と連携し流通の各段階で必要となる施設への投資、実需者ニーズを満たす商品開発と販売提案

3. 海外事業展開

サプライチェーンの強靭(きょうじん)化による海外資源の安定調達、輸出戦略の構築

4. 地域・くらしの維持と活性化

グループを挙げた生活・エネルギーインフラやサービス機能の充実によるライフラインの維持、地域の活性化

5. 環境および社会的課題への対応

自らの事業における脱炭素化、耕畜連携、地域事情をふまえた段階的な環境へ配慮した農業生産の実践、適正な価格形成の実現に向けた施策

6. JA・全農グループにおける最適な事業体制の構築

JAの業務効率化支援、本会の経営基盤強化に向けたグループ経営の充実

会全体の財務目標

2030年のめざす姿を実現し、取扱高6兆円および会員への80億円以上の継続的な配当ができる財務体質の実現

令和7年度事業計画の具体策

JA全農事業ビジョン2030に掲げる全体戦略の実現に向けて、初年度となる令和7年度は、 以下の具体策に特に注力して取り組みます。

1. 生産振興

●営農・資材・販売部門が有する専門性を結集し、生産者の生産性向上やコスト低減をワンストップで提案できる体制の構築

●国内研究機関などと共同した、高温耐性・多収性を有する品種の育成や栽培技術の開発

●JAの農場事業への支援、担い手育成を目的とするトレーニング施設の設置、被災地復興を目的とする生産農場の設置や支援など、JAグループによる地域の農業生産の補完機能の強化

2. 食農バリューチェーンの構築

●7年産主食用米集荷数量227万t(生産量の30%)以上への回復に向けた、新たな契約栽培取引の導入、既存の価格決定ルールの見直し、JAと連合会の役割分担を明確化した生産者推進

●JA域・県域を越えた広域集出荷施設の整備や産地側の貯蔵・保管施設(PFC)を活用した青果物のコールドチェーンの確立

●冷凍青果物事業を強化する一環として、JAグループが連携し、冷凍青果物加工拠点の安定稼働・取扱数量の拡大

3. 海外事業展開

●国際協同組合間連携の強化と、海外における外部出資や事業再編によるサプライチェーン強化、海外資源の安定的な調達

●国内の輸出産地づくりをすすめるとともに、需要のある果実品種の知財権等の保護と育成者権の活用

●海外事業におけるリスクへの対応とガバナンス強化、品目を横断した総合力を発揮しうる海外事業の実現に向けて、全農グループの新たな海外事業の体制の構築

4. 地域共生・地域活性化

●地域社会に必要不可欠なライフラインの維持に向けた、過疎地SSのローコスト運営モデルの確立、JA購買店舗の業態転換、移動購買車の整備

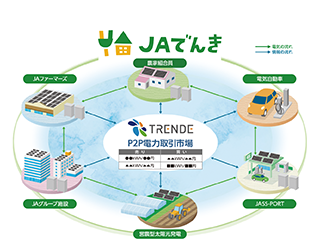

●快適で住みやすい地域社会の実現に向けた「JAでんき」の普及や「スマートアグリコミュニティ」の展開エリアの拡大、ホームエネルギー事業の強化

●ファーマーズ型Aコープ店舗の整備や、地域内での農産物マルシェ開催を通じた、国産農畜産物の販売拡大の支援

5. 環境および社会的課題への対応

●環境負荷低減農業の普及に向けた、「グリーンメニュー」の全国的な普及拡大、耕畜連携や国産飼料原料(子実とうもろこしなど)の生産支援

●脱炭素社会の実現に向けた、温室効果ガス排出量の削減に向けた取り組み

●適正な価格形成の実現に向けた、農畜産物の生産コスト可視化の取り組み

6. JA・全農グループにおける最適な事業体制の構築

●生産者対応力の強化に向けた、効率的な担い手訪問管理や活動の見える化を可能とする「担い手営農サポートシステム」の機能強化・普及

●生産者の利便性およびJA職員の業務の効率化に向けた、青果物の集出荷情報のデータ化推進、生産資材における「受発注センターシステム」の導入・拡大

●全農グループ約140社の経営資源の効果的活用に向けた、従業員の知識や能力を活かす人的資本経営の実践、グループ内資金の効率的な活用

災害等の危機管理への対応

●災害対策積立金の拡充

●全農グループが保有する備蓄資材の充実と相互融通できる仕組みづくりへの着手

●家畜疾病対策の強化

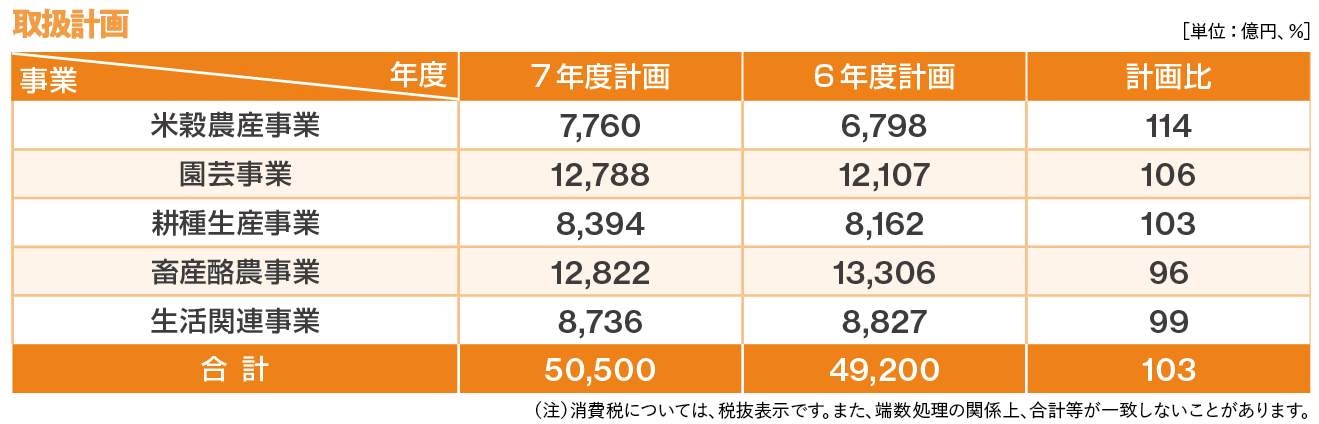

経営計画

2030年のめざす姿の実現に向け、全体戦略の深掘りを通じて会員による本会事業への利用結集をはかり、取扱高は5兆500億円を計画します。